前一段时间在知乎收到一位编辑的私信,问我有没有兴趣写一篇书评,可以免费寄书给我,我看了一下这本书的介绍,这部书是美国的未来学家Amy Webb的作品,大体上就是讲怎么“预见未来”,感觉很有意思,就同意了。

收到书之后,一天时间就把书看完了,不是因为这本书有多么吸引人,而是因为我已经养成了囫囵吞枣的习惯,这样看完之后,感觉这部书挺乱的。然而当我翻到第三遍的时候,突然觉得这仍然算是一部良心作品,如果你静一下心,会发现,这书确乎是预见未来的“操作指南”。

为了方便大家食用,我先来打几个预防针:

首先书的封面上有两句特别牛逼的推荐语“所谓有眼光,就是站在未来看现在”、“未来是设计出来的”,看到这两句话,让人觉得这作者真是信心满满(其实我也不知道书中有没有出现过这两句话),但是当我把书翻完,丝毫没发现哪儿有“站在未来看现在”的意思,哪儿有“未来是设计出来的”意思,难道只是因为作者自序里讲了一点20年前对今日的预见并引以为自豪?好吧,我得原谅小编,营销是必须的,营销没有过错,酒香确实会害怕巷子深。

再来吐槽一下翻译,翻译上有不少硬得不能再硬的部分,比如作者常用到的一个词“边缘”,乍一看很是莫名其妙,我不是做翻译的,我也没什么解决方案,只能说这个词出现在标题和内容中都非常的令人难以理解。另外,有一些翻译肯定是错误的,书中提到索尼公司拍摄一部电影的成本竟然达到了惊人的4000亿美元,看到这个的时候我都怀疑是不是我看错了。而该书提到世界上的第一部电子游戏,译者把它译成《星际争霸》,这也太轻率了,也许从字面上看,译成“星际争霸”并没有不对,但是但凡译者知道风靡世界几近20年的即时战略大作也叫《星际争霸》,就不应该进行这样误导读者的翻译,而且这对于两个“星际争霸”都是极为不尊重的做法。这些错误,即使可以被读者自己修复,其带来的不适感,也不是那么容易克服的。

最后,我得说,作为一个被碎片化阅读给宠坏的人,我很难接受既没有故事性又纲不举目不张的文字,换句话说,你要么精彩到我不会“出戏”,要么直接给我列出明确的提纲,并让我像读PPT一样读你的文字,否则我是很难忍受长时间阅读的。这本书显然达不到我要求的标准,或许,除了差强人意的翻译,书本身的写法过于“美式”,这也是导致难以阅读另外一个原因;此外,这部书的内容也不能算是全球化的,作为一个未来学者,一个长期关注新技术和IT行业的作者,对于中国这样快速走到互联网创新前列的市场,几乎没有提到。这就很难引起我这种土鳖的共鸣。放5年到10年前,分析互联网世界的趋势无疑都应该看着美国,而今天,不观察观察中国合适吗?

好了,吐槽结束。

说说该书的价值和意义所在。

首先它不是预言书,所以作者并没有立太多flag,为了使自己成为一部合格的操作手册,它提供了简单而有趣的示例,也追溯了索尼的大败局,并说明了边缘做图法(我自己给它取的名字)、密码模式等思维工具,如果我们盯紧关键字,仔细体会一下,会发现它们还是可以令人信服的。最关键的是,它列举了面对未来时最常见的几个问题,比如蜥蜴脑的逃避反应、现时悖论问题,乍一看好像没什么实操意义,但仔细想想,我们面对新潮流时要不犯错是有多难。

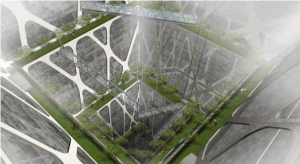

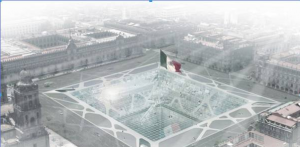

当然,若没有场景化的描述,相信很多人难以理解作者提示的未来学的意义,在本书的前几章,作者就讲到了无人机引发的未来的一些变化,发人深思。作者提到,由于无人机需要政府为其规划专用的航道,因而会引发市政规划和建筑形态的变化,产生摩地大楼,在我理解,摩地大楼就是像山一样的建筑,不再像传统大厦一样呈条状,而是又高又大横卧在地面上。哦,其实这个理解是错的,摩地大楼是地下建筑,其意义仍然是减少对天空的占用。其实这不是作者的想像,很多年前就已经有人提出这种城市建筑形态,用于解决城市空间不足交通拥堵的问题,而根据作者的预判,这种形态的建筑最后会因为无人机的大行其道而成为新城市的主要构成者。我想这一定是我们一般人难以想像的。

所以,看完这部书,没准你真会知道打开未来的正确姿势:

不要逃避,认真寻找边缘,识别信号(或者说征兆),形成模式,找到变化与自己的关系,抓住机会,避免被昙花一现的潮流所误,获得成功。

这不是剧透,因为关键的内容我也没提,渴求在碎片化阅读中快速得到干货,某种意义上说是饮鸩止渴,所以你还是去读书吧。

作为一个从小想当发明家,长大做了产品经理的屌丝男,正确预见并掌控未来可以说是我的梦想和使命。有人对我说做产品要做大众产品不要做小众产品,我觉得从产品经理的个人发展角度来说,这无疑是一个稳健的策略。但如果想真正地掌控未来,必须从小众做起,因为引领未来的征兆总在边缘出现,边缘就意味着小众,从小众走向大众,就是成功之路。一将功成万骨枯,若不想做骨枯,就不会有机会成为万军上将。